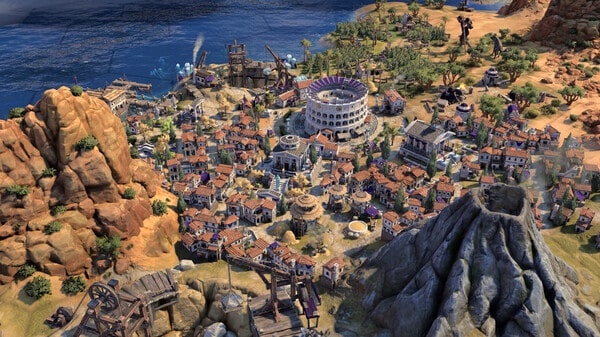

人気4Xストラテジーシリーズの第7作目『シヴィライゼーション VII』(以下『CIV7』)。

Firaxis Gamesが開発し、2Kによって2025年2月11日にSteamで配信されました。

前作の『CIV6』から大きく変わったところもあり、それが受け入れられるかで評価が賛否両論になっている感じです。

けっこうシンプル化されてしまったのニャ。

前作の『CIV6』が複雑だった反動で、より多くのユーザーを取り入れるためにシンプル化したところもありますね。

格闘ゲームでいうと、シリーズが進むにつれてどんどんプレイヤーが先鋭化、システムが複雑化されていって、新規ユーザーが置いてけぼりみたいな状態になっていたとは思います。

「ストリートファイター」シリーズがそうなっていたのニャ。『スト6』は逆にわかりやすくしたり、コマンド入力しなくてもいいようにしたことから大好評なのニャ。

そういう成功例もありますね。古くからのユーザーを重視しつつ、新規ユーザーを取り入れるというのはけっこうバランスが難しいところでしょう。

今回は『CIV7』がつまらないといわれている理由と、どうしたらいいのかの対策を述べていきます。これから購入を考えている人の参考にもなるようにしていきます。基礎から段階的に学びたい人のための、CIV7初心者向け講座は以下のリンクから。こちらも購入の参考になると思います。

『CIV7』がつまらない理由

シリーズ自体のマンネリ感

ゲームのベースが「ターン制ストラテジー」なのでどうにもならないことではありますが、やること自体は過去作とあまり変わりはありません。

斥候をつくって探索に出して、その間に都市を育てていって、研究もして……みたいないつもの流れです。

それで細かいところがちょいちょい違うみたいな感じですね。

本作は前作『CIV6』で複雑化したシステムを一度リセットし、独自に再構築したといった感じです。

『CVI4』や『CIV5』とも似てませんし、バージョンアップ版ではなく、あくまで『CIV7』という独立した作品だと考えたほうがいいでしょう。

続編じゃなくて、『CIV6』とかとは別ゲーなのニャ。

これもマンネリ感を打破しようとしている努力がいろいろと垣間見られます。

とくに近年はオンラインでの対戦もメインになってきたことから、競技性の高い内容にしようとしています。それが3つの独立した時代に分けたことですね。

ただそれでも基本的な部分はやはりおなじなので、マンネリ感の打破はシステム上難しい物があります。

けっきょく最初に斥候ばらまくゲームなのニャ。

3つの独立した時代

過去作では古代から現代までを一気に駆け上がっていく形でしたが、本作では3つの時代を1つずつプレイする形になっています。

古代から始まり、探検、近代と、全員が同時に進んでいきます。

過去作だと騎兵相手に戦車が暴れまくっているみたいな極端な状況になることもありました。陸にいる中世ユニットに駆逐艦が艦砲射撃したりとかですね。

戦国自衛隊なのニャ。

本作ではそれがなくなり、古代は古代、探検は探検、近代は近代と、それぞれの時代の中で競い合います。

そのため、技術ツリーもそれぞれの時代でべつのものが用意されています。前の時代でどこまで技術ツリーを進めたかは関係ないわけです。次の時代になったら、また全員1から次の時代の技術ツリーを始めていきます。

時代ごとに区切られるため、一回ついた差がどんどん広がっていくといったことは避けられるのですね。

このあたりは競技性を高めるために、あえてワンサイドゲームにならないように配慮したのだとは思います。いわゆる3ラウンド制です。

格闘ゲームみたいなものなのニャ。

ただ最終的には、現代での条件を満たした人の勝ちなので、それまでの過程でリードしていても最後に勝たなくては意味がありません。

それで過去作に慣れていると、時代が変わるごとにいろいろリセットされてしまうことにイラつく人も出てくるとは思います。

具体的には、持ち越せる上限を超えた軍事ユニットやゴールド、影響力は失われますし、交易路や建物のボーナスもなくなりますし、民間人ユニット(商人など)や建物にかかったボーナスもすべて失われます。

ユニットの位置も再配置されるなど、あくまで「次の時代は次の時代」の戦いになります。【追記】アップデートで、ゲームスタート時に「時代の移行の影響」を「継続」にすれば、ある程度状態が保持されるようになりました(完全ではない)。

近代に入るとパンテオンや宗教の効果も失われますね。

大差がつきすぎないようにしているのニャ。対戦がかなり意識されてるのニャ。

このあたりの連続性の少なさが受け入れられないと、つまらなく感じてしまうかもしれません。

とくにソロプレイだと、無双しまくっていたところで次の時代に入ってしまって、戦争状態もなくなって、ユニットもだいたいみんなおなじ感じで始まるので、「さっきまでの苦労はなんだったんだ」と萎えてしまうかもしれません。

時代ごとに文明を選ぶ

本作では指導者と文明は別物になりました。自分で組み合わせることができるのですね。

それで、漢(中国)の卑弥呼みたいな感じで、それぞれの能力を組み合わせて、自分オリジナルの文明をつくりだすことができます。組み合わせで能力は変わってくるので、これも強すぎる文明をなくし、競技性を意識したものといえます。

さらに、時代ごとでも文明が選べます。たとえば探検の時代では「明」、近代では「近代日本」(卑弥呼の能力)と、文明を変えていけます。最後までおなじ文明でプレイする必要がないので、状況に応じて変えていくことができます。相性の悪い文明と最後まで戦い続けるみたいな状況も避けられます。

これも競技性なのニャ。

このあたりは似たような4Xゲームの『Humankind』とおなじようなシステムですね。向こうのほうが先にリリースされていますので、本作のほうがパクったみたいな感じにはなっています。

競技としてはいいのですが、ソロで遊んだ場合は、文明の一貫性の無さがうけつけにくいという人もいるでしょう。「なんでアジア文明ではじまって、つぎはヨーロッパ文明やねん」みたいなちぐはぐな感じですね。

まあ、中国なら「漢」→「明」→「清」と一貫性を自分でつくることができますが、日本の場合はデフォルトではどの時代にも日本文明がないので、卑弥呼をつかって近代で「近代日本」を選ぶしか選択肢がありません。

近代だと侍とか出てこないのニャ。

今後のDLCで追加されそうな感じはありますね。

なんにしろ、歴史ゲームが好きな人だと、この一貫性の無さが受け入れづらいとは思います。

レガシーパスの「やらされている感」

本作では、次の時代でボーナスを得るための「レガシーパス」というシステムがあります。いわゆるクエストのようなものですね。

「次はあれを研究しろ、これをつくれ」みたいにいろいろ指示があって、それをこなすことで、次の時代でボーナスを得ることができます。

最後の時代である近代だと、レガシーパスの条件を最初にクリアした人が勝利になります。

レガシーパスは「文化・科学・経済・軍事」の4種類あって、どれかに集中してもいいですし、幅広くとっていってもいいのですが、まったく進めないと次の時代にデメリットをこうむります。基本的には幅広く進めていったほうがいいでしょう。

初心者にはなにをやったらいいのかの道筋を示してくれるのでいいですが、ある程度プレイすると「やらされている感」がどんどんすごくなってきます。自由度が低いということですね。

【追記】アップデート1.2.2でレガシーパスのオンオフ機能が付きました!

長いしダルい

初プレイ時から感じていたことですが、標準の速度でやると最後までがとにかく長いですね。

『CIV6』に比べて操作量が減ったとはいえ、やはり待ち時間とかも含めていくと時間がかかります。

そのため、途中でダレやすくなります。

あとロード時間もやたらとかかりますね。ゲーム開始時の読み込みも長いです。

あと最初に指導者を選ぶときに、ボーナスを乗せる記念品を2つつけることができるのですが、これがアンロック方式になっています。

アンロックするための条件とかもあって、正直あまりこれのために頑張りたくないというのもあります。

長く遊ばせるためにオンラインゲームみたいなシステムを取り入れたのでしょうが、こういうのはやめてほしかったですね。

軍団司令官システムが期待はずれ

「軍団司令官をつかうと複数のユニットがまとめられて、操作量が減る」と聞いたときには、『Age of Wonders 4』のようなリーダーの下にユニットがいて、全員で戦うというようなものを期待したのですが、ふたを開けてみたところ、たんに軍団司令官は輸送トラックのようなものでした。

ユニットを格納して運び、現地で展開するという役割ですね。軍団司令官がリーダーシップを発揮して戦うみたいなものではないのです。

輸送ユニットなのニャ。

移動時の操作量はたしかに減りますが、なんかコレジャナイ感がすごいです。

メインBGMの壮大さが減った

『CIV4』からメインBGMは、人類の歴史を感じさせるような壮大なものが続いてきました。

ただ本作からはそういう文明を感じさせるものではなく、戦争のテーマみたいな勇ましいものに変わっています。

戦争時のBGMとしてはいいのですが、「シヴィライゼーション」シリーズのメインBGMとしてはどうなんだろうという気もします。文明を感じさせるにはスケールが小さいのですね。

まあ、個人的な意見ですが、これもちょっと期待外れでした。

ワークショップがない(アップデートで対応予定)

筆者的にかなり致命的なのが、本作にはSteamのワークショップがないことです。

そのため、MODは自分でさがしてきて、自分でMODフォルダーにぶちこまないといけないという手間がかかります。

本シリーズでMODの役割はかなり大きいので、こういうのは最初から用意してくれたほうが助かりますね。

MODが手軽に使えないのは致命的なのニャ。

今後のアップデートで対応予定はあるようです。【追記】アップデート1.2.2でワークショップに対応しました!

次に面白くするための解決策について述べていきます。

面白くするための対策

競技ゲームとわりきる

本作は指導者と文明がチグハグですし、さらに時代が進むとまたべつの文明になったりで、歴史好きな人からすると、かなりストレスのたまる仕様になっています。

エジプトの卑弥呼とか、漢のナポレオンとか、ギリシャの孔子とか、聞いているだけで頭がくらくらしてくるわけです。

パワーワードなのニャ。

ただ本作は競技ゲームとしてシステムを整えているので、歴史ゲームではなく競技ゲームとしてわりきってしまったほうが精神衛生上いいでしょう。

時代が変わって文明が変わるのも競技上しかたないとわりきるしかありません。

ゲーム速度を変更する

本作は競技用ということも考慮すると、ゲーム速度も標準では長すぎるため、一番短い「オンライン」にしておいたほうがいいでしょう。

オンラインだとゲーム速度は2倍になりますので、ダレずにハイペースな展開のゲームを楽しめます。

とくに標準だと眠くなるという人は、オンラインでのプレイをおすすめします。今後オンラインでのプレイに慣れる意味でもそのほうがいいでしょう。

レガシーパスはあまり気にしない

やらされている感の強いレガシーパスですが、なにも達成しないで暗黒時代になるのは避けつつ、あとは自分の好きなようにプレイしていったほうがいいでしょう。

あまり気にしながらプレイするとけっこうストレスになるので、勝利条件以外については適当にやったほうがいいとは思います。

ゲームよりもデータを楽しむ

なんとなくゲームを始めて勝った負けたするよりも、各指導者や文明の特徴を深く知ったほうが、ゲームを深く楽しめます。

技術ツリーや社会制度ツリーもどういう手順で取っていくかなど、攻略wikiなどを見ながら遊ぶ前にいろいろ考察していくのですね。

またユニットの強さなども調べて、どれが有効なのかも考えていくといいでしょう。

知識が増えたほうがより深く遊べるのニャ。

拡張DLCを待つ

「CIV」シリーズの伝統として、2つの拡張DLCが出ることで完成するというのがあります。

『CIV5』も『CIV6』も無印のときはボロクソいわれていましたので、本作も拡張が出ることでどんどん良いゲームになるのではないかと思います(たぶん)。

現在のところは指導者DLCで小遣い稼ぎをしているような状況ですが、今後に期待しましょう。

拡張DLCが全部出てからが本番なのニャ。

まとめ

現状はまだ無印ということもあって、いまひとつシステムが固まっていない感もあります。

レガシーパスも、毎回毎回おなじようなことをさせられるのはどうかという感じもありますし、時代ごとの一貫性のなさも受け付けにくい人もいると思います。

ただ、マンネリ感を打破しようと、いろいろ工夫や努力をしているのは見て取れます。

『CIV6』の進化と考えるよりも、『CIV7』という別のゲームと考えてプレイしたほうがいいでしょう。

あくまで『CIV7』は『CIV7』という独立したゲームなのニャ。

今後拡張DLCが出るとは思いますが、それにも期待しましょう。